- CHIMIE - La nomenclature

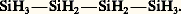

- CHIMIE - La nomenclatureLa nomenclature chimique a pour objet la dénomination des entités chimiques, atomes ou molécules, qui constituent toute matière, vivante ou inanimée.La signification profonde et l’importance scientifique de la nomenclature ont été admirablement exposées par Lavoisier au début du Discours préliminaire du Traité élémentaire de chimie (1789), dans les termes suivants: «L’impossibilité d’isoler la nomenclature de la science et la science de la nomenclature tient à ce que toute science physique est nécessairement formée de trois choses: la série des faits qui constituent la science; les idées qui les rappellent; les mots qui les expriment. Le mot doit faire naître l’idée; l’idée doit peindre le fait: ce sont trois empreintes d’un même cachet; et, comme ce sont les mots qui conservent les idées et qui les transmettent, il en résulte qu’on ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, et que, quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu’ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses, si nous n’avions pas des expressions exactes pour les rendre.»Il est significatif que le savant qui contribua le plus efficacement à fonder la nomenclature systématique ait joué un rôle de premier plan dans l’essor de la chimie moderne. Les idées qu’il exprimait il y a plus de deux cents ans gardent toute leur valeur, bien que le langage ait cessé d’être le véhicule exclusif de la connaissance. En chimie, en effet, la description des substances par leurs formules développées a pris depuis longtemps une très grande importance et, plus récemment, l’emploi des ordinateurs et de leurs systèmes logiques spéciaux s’est largement développé. Cependant, ces divers progrès, loin de diminuer l’importance de la nomenclature, ont entraîné, pour celle-ci, des impératifs supplémentaires et de nouvelles extensions. Il est en effet très vraisemblable que, pendant de nombreuses années, les langues usuelles conserveront une grande importance pour la communication des idées.1. Objet de la nomenclatureJusqu’à la découverte de la radioactivité, on pensait que les atomes des éléments constituaient l’étape ultime de la division de la matière, conformément à l’étymologie du mot «atome». On sait maintenant que les atomes sont formés d’un noyau portant une charge électrique positive, entouré d’électrons chargés négativement. Les combinaisons chimiques affectent plus ou moins le cortège électronique des noyaux, mais ne modifient pas la nature de ces derniers. La nomenclature chimique concerne donc la dénomination des atomes et de leurs combinaisons, et laisse de côté les transformations des noyaux atomiques qui sont du ressort de la chimie nucléaire.Au départ, les concepts chimiques étaient pour la plupart nouveaux et les langages existants ne possédaient pas de mots pour désigner ces notions nouvelles. Il était donc inévitable de former des noms nouveaux. Cela fut fait de manière d’abord assez désordonnée, grâce à des noms dérivant en général arbitrairement du langage courant. Ces noms, dits «triviaux», sont la base de la nomenclature chimique.L’usage de tels noms n’est praticable que s’il demeure assez limité pour que reste supportable l’effort de mémoire qu’il exige. Cela peut être le cas pour l’ensemble des éléments, mais ne l’est certainement pas pour l’ensemble des substances composées connues, pour lesquelles l’usage général d’une nomenclature arbitraire et anarchique est impraticable. Il est donc apparu indispensable de développer des procédés méthodiques en vue de la formation des noms. C’est ainsi que fut créée la nomenclature systématique, à partir de ce que l’on pouvait savoir de la structure des composés.Du fait de cette évolution historique, il existe actuellement trois catégories principales de noms chimiques:– les noms triviaux , qui désignent des substances dont la structure peut être totalement inconnue;– les noms semi-triviaux (ou semi-systématiques ), qui supposent une connaissance au moins approximative de la structure; la terminaison du nom possède une signification systématique; par exemple, le suffixe «-ol» dans le nom «géraniol» indique qu’il s’agit d’un alcool;– les noms systématiques , qui décrivent la structure des composés envisagés.Un nom systématique complet désigne une structure définie, mais si certaines indications sont omises, un nom systématique peut correspondre à plusieurs composés différents, souvent isomères. Ainsi, des indices (lettres ou chiffres) sont souvent nécessaires pour distinguer les isomères de position, tandis que d’autres signes, tels que cis , trans , droit, gauche, etc., servent à distinguer les isomères géométriques ou optiques.La nomenclature systématique s’est donc développée en fonction du progrès des connaissances chimiques et, réciproquement, l’élaboration de la nomenclature a joué un rôle important dans l’évolution des idées qui ont permis l’essor de la chimie moderne. Actuellement, si l’on excepte des composés très simples, la nomenclature systématique consiste dans la représentation, à l’aide de mots, des formules chimiques développées. Ce langage spécialisé a les défauts inhérents à tout langage: constitué progressivement en fonction de besoins divers, il manque souvent de cohérence, de sorte que des efforts constants doivent être déployés pour y remédier. Le défaut le plus grave réside dans l’ambiguïté de certains noms qui peuvent correspondre à plusieurs structures différentes. Il faut évidemment proscrire l’emploi de tels noms. L’existence de plusieurs noms pour la même structure complique les recherches bibliographiques, mais constitue un inconvénient bien moindre que l’ambiguïté d’un nom. S’il n’est pas nécessaire, ni même toujours souhaitable, de ne conserver qu’un seul nom «officiel» pour une structure donnée, il est du moins préférable d’éviter une multiplication excessive des synonymes qui entraverait finalement la communication des idées.2. Noms triviaux ou semi-triviauxLa nomenclature chimique est fondée sur un grand nombre de noms triviaux dont certains, en particulier ceux des métaux usuels (fer, cuivre, argent, etc.), font partie du langage courant. Il en va de même pour un certain nombre de composés simples: eau, chaux, soude, par exemple.Toutefois, beaucoup de noms triviaux ont été inventés par les chimistes pour désigner des corps simples ou composés nouvellement découverts. On peut citer au hasard: brome, élément d’odeur irritante, du grec brômos , odeur infecte; chlore, gaz jaune verdâtre, du grec khlôros , d’un vert jaunâtre; glucose, glycérine, glycocolle, glycol, du grec glukus , doux, de saveur sucrée; hydrogène, élément constitutif de l’eau, du grec hudôr , eau, et genos , origine; morphine, narcotique, du grec Morpheus , dieu du sommeil et des songes; nickel, du nom suédois d’un génie des mines (cette dénomination d’intention péjorative était expliquée par les difficultés rencontrées dans la métallurgie de ce métal); phénol, sous-produit du gaz d’éclairage, du grec phainein , briller, éclairer; platine, métal, autrefois moins estimé que l’argent, de l’espagnol platina , diminutif de plata , argent; strontium, métal trouvé dans un minerai de plomb extrait à Strontian (Argyll, Écosse); strychnine, alcaloïde, extrait du strychnos vomiquier, du grec strukhnos , nom de diverses plantes vénéneuses.Beaucoup de noms d’origine triviale ont reçu une terminaison systématique, et il existe pour cette raison un très grand nombre de noms semi-triviaux. Voici quelques exemples de formation de noms semi-triviaux: la terminaison «-ium» est fréquemment utilisée pour les éléments métalliques; la terminaison «-ol», utilisée pour les alcools, l’avait été autrefois pour divers hydrocarbures aromatiques. Pour ceux-ci, elle a été remplacée par la terminaison «-ène», marque d’insaturation.3. Noms fondamentaux systématiquesLes noms systématiques sont formés grâce à l’application de règles précises à des vocables de types divers: substantifs, adjectifs, préfixes, suffixes par exemple. Il faut distinguer les noms fondamentaux des noms qui en dérivent par l’effet de l’adjonction de préfixes ou de suffixes indiquant une modification de structure (noms modificatifs) ou encore par l’effet de la réunion, en un seul nom, de plusieurs autres noms, indiquant ainsi l’association des structures nommées (noms associatifs).Beaucoup de noms fondamentaux sont triviaux ou semi-triviaux, mais il existe aussi plusieurs classes de noms fondamentaux systématiques dont voici deux exemples.Hydrocarbures saturésLes quatre premiers termes de la série H 漣(CH2)n 漣H ont reçu les noms semi-triviaux suivants: méthane (n = 1), éthane (n = 2); propane (n = 3); butane (n = 4). Si n est supérieur à quatre, sa valeur est indiquée par un vocable numérique, d’origine grecque en général, suivi de «-ane». Pour les systèmes cycliques, on ajoute les préfixes «cyclo-» «bicyclo-» «tricyclo-», etc., selon le nombre des cycles. Quelques exemples sont donnés par la figure ci-dessus.Chaînes non carbonées saturéesQuand ces structures ne comportent qu’un seul élément autre que l’hydrogène, on énonce le nombre et la nature des atomes de cet élément, puis la syllabe «-ane».

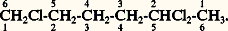

4. Noms dérivés modificatifsLa modification d’un nom fondamental indique une modification de structure. Contrairement à ce qui se passe pour les noms additifs, la structure initiale désignée par le nom fondamental ne subsiste pas intégralement. Dans le nom modificatif «chloro-éthane» (Cl 漣CH2 漣CH3), par exemple, la structure éthane (CH3 漣CH3) ne se retrouve pas intégralement, un atome d’hydrogène ayant été enlevé. Au contraire, le synonyme «chlorure d’éthyle» est un nom associatif: chlorure (pour Cl) est associé à éthyle (face=F0019 漣CH2 漣CH3).Les modifications peuvent être exprimées soit par des préfixes, soit par des suffixes; elles peuvent représenter: des soustractions d’atomes; des substitutions à l’hydrogène ou à d’autres éléments; des conjonctions qui sont des doubles substitutions; des fusions qui impliquent des modifications encore plus profondes.Noms soustractifsCes noms ont une grande importance, car ils sont largement utilisés pour les composés insaturés, ainsi que pour les radicaux, anions et cations dont les dénominations entrent souvent dans la formation de noms systématiques plus compliqués.Les principaux types de noms soustractifs formés à l’aide de suffixes sont indiqués dans le tableau 1.Certains préfixes ont aussi une signification soustractive, par exemple: déhydro- (élimination d’hydrogène); désoxy- (remplacement de 漣OH par 漣H ou de 漣O 漣 par deux 漣H); nor- (élimination de 漣CH2 漣, par exemple remplacement de 漣CH3 par 漣H).Noms substitutifsLa modification de la structure fondamentale consiste dans le remplacement d’atomes d’hydrogène par d’autres atomes ou par des groupes d’atomes. Ces modifications sont exprimées par des préfixes ou par des suffixes. En règle générale, dans un nom dérivé, on évite d’avoir plusieurs suffixes substitutifs, mais le nombre de préfixes n’est pas limité. Par exemple, dans 1-bromo-4-chloro-5-hydroxypentan-2-one, le nom fondamental est «pentane» et l’unique suffixe substitutif est «-one».Un cas particulier important est celui des acides carboxyliques. Le nom «acide cyclohexane-carboxylique» est fonctionnel, parce qu’il commence par un nom de fonction (acide). Mais ce nom est aussi substitutif, parce que le suffixe «carboxylique» indique le remplacement d’un atome d’hydrogène par le groupe 漣C2H. Pour ces raisons, un tel nom est dit «substitutif fonctionnel».Pour les noms substitutifs proprement dits, la substitution porte sur un atome d’hydrogène du composé fondamental. Dans le cas des noms substitutifs généralisés , le remplacement ne porte pas sur un atome d’hydrogène. C’est par exemple ce qui se produit avec les préfixes en «a» (oxa-, aza-, thia-...) qui indiquent le remplacement d’un atome de carbone par un hétéro-élément (O, N, S): 1,4-diazabicyclo [2.2.1] heptane, par exemple (formule 1).D’autre part, les préfixes «thio-», «séléno-», «telluro-» dénotent le remplacement d’un atome d’oxygène par un atome de soufre, de sélénium ou de tellure, respectivement: par exemple, acide thio-acétique (CH3 漣COSH).Noms conjonctifs et noms de fusionUn nom conjonctif est formé en juxtaposant deux noms fondamentaux. Il représente la molécule obtenue en créant une liaison entre les deux composés fondamentaux envisagés, avec élimination de deux atomes d’hydrogène. Cette opération peut être répétée. On peut citer les acides naphtalène-1-acétique (formule 2) et naphtalène-1,5-diacétique (formule 3).Les noms de fusion servent pour les systèmes cycliques condensés. Un préfixe tel que «benzo-», accolé au nom fondamental, signifie que la structure dérivée provient de la fusion d’un cycle benzénique avec le système fondamental. Les deux systèmes qui subissent cette «fusion» ont en commun au moins deux atomes de carbone: benzo[a]anthracène, nom de fusion des systèmes fondamentaux benzène et anthracène (formule 4).5. Noms dérivés associatifsDu point de vue structural, ces noms correspondent à des réactions d’addition, réelles ou hypothétiques. Les éléments de structure qui interviennent dans la formation de ces noms peuvent être des atomes isolés, des radicaux, des groupes fonctionnels, des ions ou des molécules.Noms fonctionnels minéraux et organiquesCette classe comprend les premiers noms systématiques attribués aux combinaisons minérales binaires telles que les oxydes et sulfures métalliques. Ce type de noms fut étendu aux sels minéraux d’acides oxygénés. Dans cette nomenclature de chimie minérale, on énonce un nom d’anion, puis le nom du cation métallique. Ce type de nom fut étendu à la chimie organique, les noms de fonctions correspondant aux noms d’anions et les noms de radicaux (parfois de molécules) remplaçant les noms de métaux. C’est pourquoi, en chimie organique, ces noms sont qualifiés de radico-fonctionnels.Ces noms fonctionnels, minéraux et organiques, peuvent s’écrire de différentes façons. Le nom du métal, du radical ou de la molécule peut être un complément du nom de l’anion (ou de la fonction): chlorure de sodium (ClNa); chlorure d’éthyle (ClCH2CH3); dichlorure de styrène (C6H5 漣CHCl 漣CH2Cl).Le nom du radical peut prendre la forme adjective: alcool benzylique (HO 漣CH2 漣C6H5); sulfate diméthylique (SO4[CH3]2).On peut aussi, comme en anglais, accoler le nom de la fonction à celui du radical (ou des radicaux). La fonction est alors exprimée en dernier lieu: méthyl-éthyl-cétone (CH3 漣CO 漣C2H5); diméthyl-sulfone (CH3 漣S2 漣CH3).Un cas particulier important est celui des cations, souvent caractérisés par la terminaison «-ium». Celle-ci peut intervenir de diverses façons. Le suffixe «-ium» indique l’addition d’un proton, par exemple à un hétérocycle, comme dans «pyridinium». Le suffixe «-onium», combiné avec le nom, souvent contracté, d’un élément est utilisé pour les ions provenant de la fixation d’un proton sur l’hydrure correspondant à la valence normale de l’élément, comme dans «oxonium» (OH+3).Noms des composés de coordinationInitialement, le nom «composé de coordination» était réservé à des structures où un atome (dit central) est lié à un nombre d’atomes ou de molécules plus grand que celui qui correspondrait à la valence stœchiométrique normale de l’atome central. L’utilité de la nomenclature mise au point pour ces composés est telle qu’elle fut étendue à de nombreuses structures, indépendamment du nombre des atomes ou molécules liés à l’atome central.Le nom de la structure globale (anion, molécule neutre ou cation) est obtenu en juxtaposant les noms des coordinats à celui de l’atome central, sous réserve de quelques dispositions particulières. L’atome central est toujours exprimé en dernier. S’il fait partie d’une molécule neutre ou d’un cation, le nom de l’élément est conservé; s’il fait partie d’un anion, le nom de l’élément est remplacé par un nom terminé en «-ate». Quelques exemples sont donnés au tableau 2.Quand le nom d’un anion se termine en «-ure», «-ite» ou «-ate», le coordinat négatif correspondant est nommé en remplaçant la lettre terminale «e» par «o». Toutefois, certains coordinats négatifs importants font exception, tels ceux donnés au tableau 3.De plus, bien que les radicaux hydrocarbonés soient considérés comme anioniques, les noms utilisés en chimie organique (méthyl, phényl, etc.) sont utilisés sans modification. Enfin, pour les coordinats neutres, par exception à la règle générale, l’eau (H2O) est désignée par «aquo» et l’ammoniac (NH3) par «ammine». Voici quelques exemples d’application de cette nomenclature:K[B(C6H5)4] est le tétraphénylborate de potassium. L’atome central est le bore, dans un anion, d’où: borate. Les coordinats sont des anions phényles.[Co(NH2)2(NH3)4] OC2H5 est l’éthanolate de diamidotétraamminecobalt (III). L’atome central est le cobalt (trivalent), dans un cation. Les coordinats sont des anions amidure (amido) et des molécules d’ammoniac (ammine).Noms additifs non fonctionnelsCes noms sont formés en associant des noms de radicaux à des noms de métaux et, plus rarement, à des noms d’éléments non métalliques. Ce type de nom est souvent employé pour les combinaisons organo-métalliques, par exemple: «phényl-sodium»(C6H5Na); «diméthyl-zinc» ([CH3]2Zn); ou «triméthyl-bismuth» ([CH3]3Bi).Des noms additifs sont aussi utilisés pour désigner des structures que l’on peut décomposer en plusieurs radicaux identiques, comme dans «biphényle» (C6H5 漣C6H5).Pour exprimer l’addition d’hydrogène sur une molécule, des préfixes «hydro-» sont utilisés comme c’est le cas dans «dihydro-naphtalène».6. Construction des noms systématiques en chimie organiqueFonctions principales et fonctions secondairesUne fonction chimique est un ensemble de propriétés liées à l’existence, dans la molécule considérée, d’un certain assemblage d’atomes nommé «groupe fonctionnel». En nomenclature systématique, cette dernière dénomination est maintenant réservée aux groupes qui comprennent au moins un atome autre que le carbone ou l’hydrogène. Les liaisons éthyléniques ou acétyléniques ne sont donc pas considérées comme constituant des groupes fonctionnels.Si une molécule comporte plusieurs groupes fonctionnels de types différents, on cherche à exprimer l’une de ces fonctions, soit à l’aide d’un suffixe, dans un nom substitutif, soit grâce à un nom radico-fonctionnel. Le groupe fonctionnel ainsi nommé est dit «groupe fonctionnel principal» de la molécule envisagée. Les autres groupes fonctionnels, généralement exprimés à l’aide de préfixes substitutifs, sont dits «secondaires». Une molécule peut ne pas contenir de groupe fonctionnel pouvant jouer le rôle de groupe principal. Tous les groupes fonctionnels présents sont alors exprimés à l’aide de préfixes.L’origine de cette notion de «fonction principale» remonte aux travaux de J.-B. Dumas sur la substitution (1840). Ainsi, en substituant des atomes de chlore dans une molécule d’acide acétique, on obtient des acides chloracétiques ayant des propriétés chimiques qui rappellent celles de l’acide acétique de départ. Cela conduit à dire que, dans les acides chloracétiques, la fonction acide est principale, tandis que la fonction dérivé chloré est secondaire. Il est bien clair qu’une telle décision est assez arbitraire, et il a été nécessaire de définir, entre les fonctions chimiques, un ordre de priorité qui a reçu la sanction de l’Union internationale de chimie. Un certain nombre de fonctions, choisies parmi les plus importantes, sont classées dans le tableau 4. Quand on doit choisir la fonction principale d’une molécule, on prend la fonction qui apparaît la première dans ce tableau.Ce classement a été constitué de manière empirique, en tenant compte des priorités généralement admises par les chimistes. Pour des raisons de simplicité et de clarté, il y a intérêt à le respecter, même si sa base logique est incertaine.Il existe par ailleurs un certain nombre d’atomes ou de groupes qui, en nomenclature systématique, sont toujours exprimés à l’aide de préfixes. On peut citer parmi les plus importants (par ordre alphabétique):Méthode utilisée pour former un nom systématiqueSi l’on a pu déterminer une fonction principale, la structure fondamentale hydrocarbonée (ou hétérocyclique) de la molécule doit être liée à un groupe fonctionnel principal. Si la condition précédente ne permet pas de conclure, par exemple, au cas où il n’y a pas de fonction principale, des critères supplémentaires sont utilisés pour déterminer la structure fondamentale. En voici seulement les grandes lignes: a ) les systèmes hétérocycliques l’emportent sur les systèmes homocycliques; b ) les systèmes cycliques l’emportent sur les systèmes acycliques; c ) parmi les chaînes acycliques, on choisit celle qui comporte le plus grand nombre de liaisons multiples; d ) s’il subsiste un choix, on porte celui-ci sur la chaîne la plus longue.La structure fondamentale ainsi définie peut être substituée soit par des radicaux hydrocarbonés ou hétérocycliques, soit par des groupes ou des substituants fonctionnels.Il peut aussi advenir que des radicaux portent un substituant fonctionnel. Dans ce cas, celui-ci est toujours désigné par un préfixe accolé au nom du radical considéré. Autrement dit, il n’existe pas de groupe fonctionnel principal sur un radical.Numérotage des structuresLe numérotage des structures permet de distinguer les isomères de position correspondant à diverses répartitions des substituants. L’Union internationale de chimie pure et appliquée a recommandé que les indices de position précèdent immédiatement les affixes (préfixes ou suffixes) concernés. Il est désormais recommandé que cette règle s’étende à la langue française. Si plusieurs numérotages sont possibles, on choisit celui qui conduit aux «plus bas indices», comme le montre cet exemple:

4. Noms dérivés modificatifsLa modification d’un nom fondamental indique une modification de structure. Contrairement à ce qui se passe pour les noms additifs, la structure initiale désignée par le nom fondamental ne subsiste pas intégralement. Dans le nom modificatif «chloro-éthane» (Cl 漣CH2 漣CH3), par exemple, la structure éthane (CH3 漣CH3) ne se retrouve pas intégralement, un atome d’hydrogène ayant été enlevé. Au contraire, le synonyme «chlorure d’éthyle» est un nom associatif: chlorure (pour Cl) est associé à éthyle (face=F0019 漣CH2 漣CH3).Les modifications peuvent être exprimées soit par des préfixes, soit par des suffixes; elles peuvent représenter: des soustractions d’atomes; des substitutions à l’hydrogène ou à d’autres éléments; des conjonctions qui sont des doubles substitutions; des fusions qui impliquent des modifications encore plus profondes.Noms soustractifsCes noms ont une grande importance, car ils sont largement utilisés pour les composés insaturés, ainsi que pour les radicaux, anions et cations dont les dénominations entrent souvent dans la formation de noms systématiques plus compliqués.Les principaux types de noms soustractifs formés à l’aide de suffixes sont indiqués dans le tableau 1.Certains préfixes ont aussi une signification soustractive, par exemple: déhydro- (élimination d’hydrogène); désoxy- (remplacement de 漣OH par 漣H ou de 漣O 漣 par deux 漣H); nor- (élimination de 漣CH2 漣, par exemple remplacement de 漣CH3 par 漣H).Noms substitutifsLa modification de la structure fondamentale consiste dans le remplacement d’atomes d’hydrogène par d’autres atomes ou par des groupes d’atomes. Ces modifications sont exprimées par des préfixes ou par des suffixes. En règle générale, dans un nom dérivé, on évite d’avoir plusieurs suffixes substitutifs, mais le nombre de préfixes n’est pas limité. Par exemple, dans 1-bromo-4-chloro-5-hydroxypentan-2-one, le nom fondamental est «pentane» et l’unique suffixe substitutif est «-one».Un cas particulier important est celui des acides carboxyliques. Le nom «acide cyclohexane-carboxylique» est fonctionnel, parce qu’il commence par un nom de fonction (acide). Mais ce nom est aussi substitutif, parce que le suffixe «carboxylique» indique le remplacement d’un atome d’hydrogène par le groupe 漣C2H. Pour ces raisons, un tel nom est dit «substitutif fonctionnel».Pour les noms substitutifs proprement dits, la substitution porte sur un atome d’hydrogène du composé fondamental. Dans le cas des noms substitutifs généralisés , le remplacement ne porte pas sur un atome d’hydrogène. C’est par exemple ce qui se produit avec les préfixes en «a» (oxa-, aza-, thia-...) qui indiquent le remplacement d’un atome de carbone par un hétéro-élément (O, N, S): 1,4-diazabicyclo [2.2.1] heptane, par exemple (formule 1).D’autre part, les préfixes «thio-», «séléno-», «telluro-» dénotent le remplacement d’un atome d’oxygène par un atome de soufre, de sélénium ou de tellure, respectivement: par exemple, acide thio-acétique (CH3 漣COSH).Noms conjonctifs et noms de fusionUn nom conjonctif est formé en juxtaposant deux noms fondamentaux. Il représente la molécule obtenue en créant une liaison entre les deux composés fondamentaux envisagés, avec élimination de deux atomes d’hydrogène. Cette opération peut être répétée. On peut citer les acides naphtalène-1-acétique (formule 2) et naphtalène-1,5-diacétique (formule 3).Les noms de fusion servent pour les systèmes cycliques condensés. Un préfixe tel que «benzo-», accolé au nom fondamental, signifie que la structure dérivée provient de la fusion d’un cycle benzénique avec le système fondamental. Les deux systèmes qui subissent cette «fusion» ont en commun au moins deux atomes de carbone: benzo[a]anthracène, nom de fusion des systèmes fondamentaux benzène et anthracène (formule 4).5. Noms dérivés associatifsDu point de vue structural, ces noms correspondent à des réactions d’addition, réelles ou hypothétiques. Les éléments de structure qui interviennent dans la formation de ces noms peuvent être des atomes isolés, des radicaux, des groupes fonctionnels, des ions ou des molécules.Noms fonctionnels minéraux et organiquesCette classe comprend les premiers noms systématiques attribués aux combinaisons minérales binaires telles que les oxydes et sulfures métalliques. Ce type de noms fut étendu aux sels minéraux d’acides oxygénés. Dans cette nomenclature de chimie minérale, on énonce un nom d’anion, puis le nom du cation métallique. Ce type de nom fut étendu à la chimie organique, les noms de fonctions correspondant aux noms d’anions et les noms de radicaux (parfois de molécules) remplaçant les noms de métaux. C’est pourquoi, en chimie organique, ces noms sont qualifiés de radico-fonctionnels.Ces noms fonctionnels, minéraux et organiques, peuvent s’écrire de différentes façons. Le nom du métal, du radical ou de la molécule peut être un complément du nom de l’anion (ou de la fonction): chlorure de sodium (ClNa); chlorure d’éthyle (ClCH2CH3); dichlorure de styrène (C6H5 漣CHCl 漣CH2Cl).Le nom du radical peut prendre la forme adjective: alcool benzylique (HO 漣CH2 漣C6H5); sulfate diméthylique (SO4[CH3]2).On peut aussi, comme en anglais, accoler le nom de la fonction à celui du radical (ou des radicaux). La fonction est alors exprimée en dernier lieu: méthyl-éthyl-cétone (CH3 漣CO 漣C2H5); diméthyl-sulfone (CH3 漣S2 漣CH3).Un cas particulier important est celui des cations, souvent caractérisés par la terminaison «-ium». Celle-ci peut intervenir de diverses façons. Le suffixe «-ium» indique l’addition d’un proton, par exemple à un hétérocycle, comme dans «pyridinium». Le suffixe «-onium», combiné avec le nom, souvent contracté, d’un élément est utilisé pour les ions provenant de la fixation d’un proton sur l’hydrure correspondant à la valence normale de l’élément, comme dans «oxonium» (OH+3).Noms des composés de coordinationInitialement, le nom «composé de coordination» était réservé à des structures où un atome (dit central) est lié à un nombre d’atomes ou de molécules plus grand que celui qui correspondrait à la valence stœchiométrique normale de l’atome central. L’utilité de la nomenclature mise au point pour ces composés est telle qu’elle fut étendue à de nombreuses structures, indépendamment du nombre des atomes ou molécules liés à l’atome central.Le nom de la structure globale (anion, molécule neutre ou cation) est obtenu en juxtaposant les noms des coordinats à celui de l’atome central, sous réserve de quelques dispositions particulières. L’atome central est toujours exprimé en dernier. S’il fait partie d’une molécule neutre ou d’un cation, le nom de l’élément est conservé; s’il fait partie d’un anion, le nom de l’élément est remplacé par un nom terminé en «-ate». Quelques exemples sont donnés au tableau 2.Quand le nom d’un anion se termine en «-ure», «-ite» ou «-ate», le coordinat négatif correspondant est nommé en remplaçant la lettre terminale «e» par «o». Toutefois, certains coordinats négatifs importants font exception, tels ceux donnés au tableau 3.De plus, bien que les radicaux hydrocarbonés soient considérés comme anioniques, les noms utilisés en chimie organique (méthyl, phényl, etc.) sont utilisés sans modification. Enfin, pour les coordinats neutres, par exception à la règle générale, l’eau (H2O) est désignée par «aquo» et l’ammoniac (NH3) par «ammine». Voici quelques exemples d’application de cette nomenclature:K[B(C6H5)4] est le tétraphénylborate de potassium. L’atome central est le bore, dans un anion, d’où: borate. Les coordinats sont des anions phényles.[Co(NH2)2(NH3)4] OC2H5 est l’éthanolate de diamidotétraamminecobalt (III). L’atome central est le cobalt (trivalent), dans un cation. Les coordinats sont des anions amidure (amido) et des molécules d’ammoniac (ammine).Noms additifs non fonctionnelsCes noms sont formés en associant des noms de radicaux à des noms de métaux et, plus rarement, à des noms d’éléments non métalliques. Ce type de nom est souvent employé pour les combinaisons organo-métalliques, par exemple: «phényl-sodium»(C6H5Na); «diméthyl-zinc» ([CH3]2Zn); ou «triméthyl-bismuth» ([CH3]3Bi).Des noms additifs sont aussi utilisés pour désigner des structures que l’on peut décomposer en plusieurs radicaux identiques, comme dans «biphényle» (C6H5 漣C6H5).Pour exprimer l’addition d’hydrogène sur une molécule, des préfixes «hydro-» sont utilisés comme c’est le cas dans «dihydro-naphtalène».6. Construction des noms systématiques en chimie organiqueFonctions principales et fonctions secondairesUne fonction chimique est un ensemble de propriétés liées à l’existence, dans la molécule considérée, d’un certain assemblage d’atomes nommé «groupe fonctionnel». En nomenclature systématique, cette dernière dénomination est maintenant réservée aux groupes qui comprennent au moins un atome autre que le carbone ou l’hydrogène. Les liaisons éthyléniques ou acétyléniques ne sont donc pas considérées comme constituant des groupes fonctionnels.Si une molécule comporte plusieurs groupes fonctionnels de types différents, on cherche à exprimer l’une de ces fonctions, soit à l’aide d’un suffixe, dans un nom substitutif, soit grâce à un nom radico-fonctionnel. Le groupe fonctionnel ainsi nommé est dit «groupe fonctionnel principal» de la molécule envisagée. Les autres groupes fonctionnels, généralement exprimés à l’aide de préfixes substitutifs, sont dits «secondaires». Une molécule peut ne pas contenir de groupe fonctionnel pouvant jouer le rôle de groupe principal. Tous les groupes fonctionnels présents sont alors exprimés à l’aide de préfixes.L’origine de cette notion de «fonction principale» remonte aux travaux de J.-B. Dumas sur la substitution (1840). Ainsi, en substituant des atomes de chlore dans une molécule d’acide acétique, on obtient des acides chloracétiques ayant des propriétés chimiques qui rappellent celles de l’acide acétique de départ. Cela conduit à dire que, dans les acides chloracétiques, la fonction acide est principale, tandis que la fonction dérivé chloré est secondaire. Il est bien clair qu’une telle décision est assez arbitraire, et il a été nécessaire de définir, entre les fonctions chimiques, un ordre de priorité qui a reçu la sanction de l’Union internationale de chimie. Un certain nombre de fonctions, choisies parmi les plus importantes, sont classées dans le tableau 4. Quand on doit choisir la fonction principale d’une molécule, on prend la fonction qui apparaît la première dans ce tableau.Ce classement a été constitué de manière empirique, en tenant compte des priorités généralement admises par les chimistes. Pour des raisons de simplicité et de clarté, il y a intérêt à le respecter, même si sa base logique est incertaine.Il existe par ailleurs un certain nombre d’atomes ou de groupes qui, en nomenclature systématique, sont toujours exprimés à l’aide de préfixes. On peut citer parmi les plus importants (par ordre alphabétique):Méthode utilisée pour former un nom systématiqueSi l’on a pu déterminer une fonction principale, la structure fondamentale hydrocarbonée (ou hétérocyclique) de la molécule doit être liée à un groupe fonctionnel principal. Si la condition précédente ne permet pas de conclure, par exemple, au cas où il n’y a pas de fonction principale, des critères supplémentaires sont utilisés pour déterminer la structure fondamentale. En voici seulement les grandes lignes: a ) les systèmes hétérocycliques l’emportent sur les systèmes homocycliques; b ) les systèmes cycliques l’emportent sur les systèmes acycliques; c ) parmi les chaînes acycliques, on choisit celle qui comporte le plus grand nombre de liaisons multiples; d ) s’il subsiste un choix, on porte celui-ci sur la chaîne la plus longue.La structure fondamentale ainsi définie peut être substituée soit par des radicaux hydrocarbonés ou hétérocycliques, soit par des groupes ou des substituants fonctionnels.Il peut aussi advenir que des radicaux portent un substituant fonctionnel. Dans ce cas, celui-ci est toujours désigné par un préfixe accolé au nom du radical considéré. Autrement dit, il n’existe pas de groupe fonctionnel principal sur un radical.Numérotage des structuresLe numérotage des structures permet de distinguer les isomères de position correspondant à diverses répartitions des substituants. L’Union internationale de chimie pure et appliquée a recommandé que les indices de position précèdent immédiatement les affixes (préfixes ou suffixes) concernés. Il est désormais recommandé que cette règle s’étende à la langue française. Si plusieurs numérotages sont possibles, on choisit celui qui conduit aux «plus bas indices», comme le montre cet exemple: Deux noms sont possibles: 1,5,5-trichlorohexane et 2,2,6-trichlorohexane. La comparaison des deux suites d’indices se fait terme à terme, dans l’ordre croissant. Ici, une différence intervient dès le premier terme (1 contre 2) de sorte que, par définition, la suite la plus basse est 1,5,5. Comme on le voit, la somme des indices n’intervient pas, puisque la suite la plus basse, au sens de la nomenclature internationale, a la somme la plus forte: 11 au lieu de 10.

Deux noms sont possibles: 1,5,5-trichlorohexane et 2,2,6-trichlorohexane. La comparaison des deux suites d’indices se fait terme à terme, dans l’ordre croissant. Ici, une différence intervient dès le premier terme (1 contre 2) de sorte que, par définition, la suite la plus basse est 1,5,5. Comme on le voit, la somme des indices n’intervient pas, puisque la suite la plus basse, au sens de la nomenclature internationale, a la somme la plus forte: 11 au lieu de 10.

Encyclopédie Universelle. 2012.